AIDMA(アイドマ)やAISAS(アイサス)の法則は消費者が商品などのモノを認知して実際に購入につながるまでの道筋を仮説であらわしたものです。

YouTube動画などの構成でもよく使われていますよ。

- 動画はどのような流れで作るの?ブログ記事などどうやって書き進めればいい?

- 実際に動画やブロク記事を書いてみたけど効果がいまいち

と悩んでいるあなた。

実際の経験だと、店舗型での販売を最初に行っていたためAIDMA(アイドマ)から入ってインターネット時代に合わせてAISAS(アイサス)へ変更した経験もありますが、今では新PASONAの法則が最も使っています。

では、AIDMA(アイドマ)やAISAS(アイサス)ではダメなの?と不安に思うかもしれませんが、決して全く使えないということはありませんが、新しく覚えて使うのであれば新PASONAの法則のが良いのではないでしょうか。

それでも使い方次第では効果も大きいので、違いを理解するためにも紹介をします。

意外と、店長で使われている頻度もまだまだ高いのですよ。

効果的な訴求方法!AIDMA(アイドマ)とAISAS(アイサス)の文章フレームワーク!

AIDMA(アイドマ)やAISAS(アイサス)の法則は消費者が商品などのモノを認知して実際に購入につながるまでの道筋を仮説であらわしたものです。

2つの法則を組み合わせて動画やブログ記事が書けると効果は絶大ですよ。

- AIDMA(アイドマ)は100年以上前にアメリカで発表された購買プロセス。

- AISAS(アイサス)は2004年に電通からインターネットでの購買プロセスとして発表。

共に顧客の購買プロセスをベースに考えて購入をすすめる方法なんですよ。

大きな違いは時代の流れで店頭などの販売からインターネットを通じて購買を行うようになったという時代背景で顧客の購買プロセスも時代と共に変化した点です。

- 店頭で販売していたときはAIDMA(アイドマ)の法則。

- インターネットで購入が増えた現在はAISAS(アイサス)の法則

というのが一般的です。

現在の若年層ではInstagramで見て服を選んだりしています。

変化に対応していくことは非常に大切なことですね。

現在は、“DUAL AISAS(デュアル・アイサス)”と言う言葉も出てきておりますがAISASを知っていれば対応する事は可能ですよ。

では、どの様な形が最も訴求効果が高いのかを考えて見ましょう。これは、一つ一つの事を確実に行う事が重要です。

ポイントとしては、

-

- 訴求ポイント

- 記憶の再生率

- 寂しさに負けない。信頼を高める

- 損失回避性

この4つは抑えておきましょう。

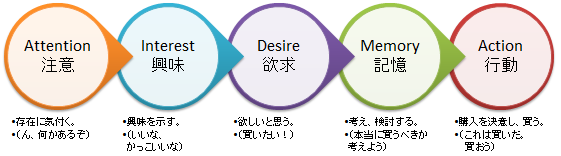

AIDMA(アイドマ)の法則を理解しよう!

AIDMA(アイドマ)の法則は店頭などで消費者の購買決定プロセス(消費行動)を説明するモデルの1 つです。

- Attention(注意・認知)

- Interest(興味・関心)

- Desire(欲求)

- Memory(記憶)

- Action(行動)

の頭文字を取ったものになります。

AIDMA(アイドマ)の法則で間違えた方法で訴求してしまうと最後の行動で別の結果になってしまうので注意も必要です。

AIDMA(アイドマ)を理解すれば高価な物でも売れる事実と安い物でも売れない事実がわかるとも言われています。このAIDMAは、年配層の購買心理になりますね。特に飲食店でもこのお寿司屋さんにしか行かない。並んででも食べる。と言う方は多いと思います。

これは、一番最初にお店に気付き、実際に食べた記憶から、次も行き続ける心理から生まれております。しかし、時代は変わり、特に若い世代ではAISASが主流となっております。この両方を理解する事で、年齢層に応じたターゲットの絞り方が必要ですね。

最終的にどんな行動をおこしてほしいのかを考えながら訴求をして行きましょう。

Attention(注意・認知)のポイント

Attention(注意・認知)の段階では商品の説明であったり特徴などを紹介する必要があります。

まず商品を知ってもらう。どんな商品で機能などがあるのかも紹介すると次の興味や関心の段階にもつながりやすいでしょう。

Interest(興味・関心)のポイント

興味や関心の段階では実際に見たり手に取って確かめたりする段階です。

メリットやデメリットなど実際に購入して自分の環境にどんな影響があるのかを考えている段階ですね。

Desire(欲求)のポイント

欲求の段階では消費者が「買いたい・ほしい」と感じてもらえるかがポイントになります。

大きな注意点は刺激する欲求に応じて最後の行動結果に違いが出てしまう点です。

欲求を刺激するときにはマズローの欲求5段階を考えて刺激するようにしましょう。

ここは非常に大切なところなので詳しく紹介します。

- 自己実現欲求

- 承認欲求

- 社会的欲求

- 安全欲求

- 生理的欲求

の5段階から成り立っています。

欲求を刺激する段階で違う欲求を刺激してしまうと最後の行動が全く別の結果になってしまいます。

例えば、飲食店の案内をする動画コンテンツで水着のスタイルのよい女性が案内を行うと生理的欲求の異性に対して刺激されてしまいストーカーが増えたり水着で接客していると勘違いをしてしまうケースですね。

最後にどんな行動をしてほしいのかを考えて刺激する欲求も選びましょう。

Memory(記憶)のポイント

記憶の段階ではまだ迷っている段階です。購入したらどんな未来が見えるのかを提供しましょう。

- どんな悩みが解決するのか

- どのような姿になれるのか

を見せて上げるだけで結果は大きく変わりますよ。

Action(行動)のポイント

最後の行動段階では実際に購入方法を紹介しましょう。

購入を決めても買い方がわからなかったら結局消費者は離れてしまいますよ。

AISAS(アイサス)の法則を理解しよう

AISAS(アイサス)はインターネットを通じて消費者が購入までの道筋を紹介したモデルです。

株式会社電通が提唱したもので同社の商標登録にもなっています。

- Attention(注意・認知)

- Interest(興味・関心)

- Search(検索)

- Action(行動)

- Share(共有)

の5つから成り立っています。

AIDMA(アイドマ)の法則を認知と興味の段階は同じです。

大きな違いはインターネット特有の情報サイクルで他のユーザが書き込んだ口コミやレビューが新たなユーザのAttention(注意)を生み出したり、Search(検索)を行ったユーザの情報源になったりとユーザどうしでの情報サイクルが生み出されているのが大きな特徴と言えます。

例えば、食べログの評価基準に加え口コミの量も参考にする点が代表例ですよね。

Share(共有)されている数で信憑性を判断したりもします。

この違いが若年層が行動を起こす大きな起点ともなっておりますね。

訴求ポイントは接触回数を高めて認知力を高めよう!

AIDMA(アイドマ)の法則もAISAS(アイサス)の法則でも知ってもらい覚えてもらうことが大切です。

覚えてもらうためには接触回数を増やしましょう。

- 同じ内容で表現を変える。

- 場所を変える

- 色を変える

があります。

例えば、ドン・キホーテさんを例に挙げると「圧倒的 驚安価格」「圧倒価格」「破格値」と表現の仕方は違えど徹底して安さをアピールしております。

通路や天井、商品棚と至る所に貼られております。これは、実際に安いかどうかは別として、ユーザー側には安いと言うイメージが浸透して行きます。

デザインや色を変える事も必要ですね。何を確実に伝えるのかと言う事が大切です。

同じ内容の告知物が多い=ユーザーの接触回数が増加

と言う事ですね。

売り場の魅力を表現するには、

- 同じ内容の告知媒体を増やし接触回数を増やす

- 必ず、滞留する場所に営業魅力を掲示する。

- 商品棚には、商品も魅力も同時に掲示する。

滞留時間とは、ユーザーが通路を通る時は、数秒ですが、商品棚で止まっている時は、20秒くらいは立ち止まるのではないでしょうか。通路では、2秒位で見える告知、文字も大きくする事。商品棚では20秒くらい読んで頂く様な告知物が良いですね。

集中力の持続する時間で記憶の再生率を高めよう!

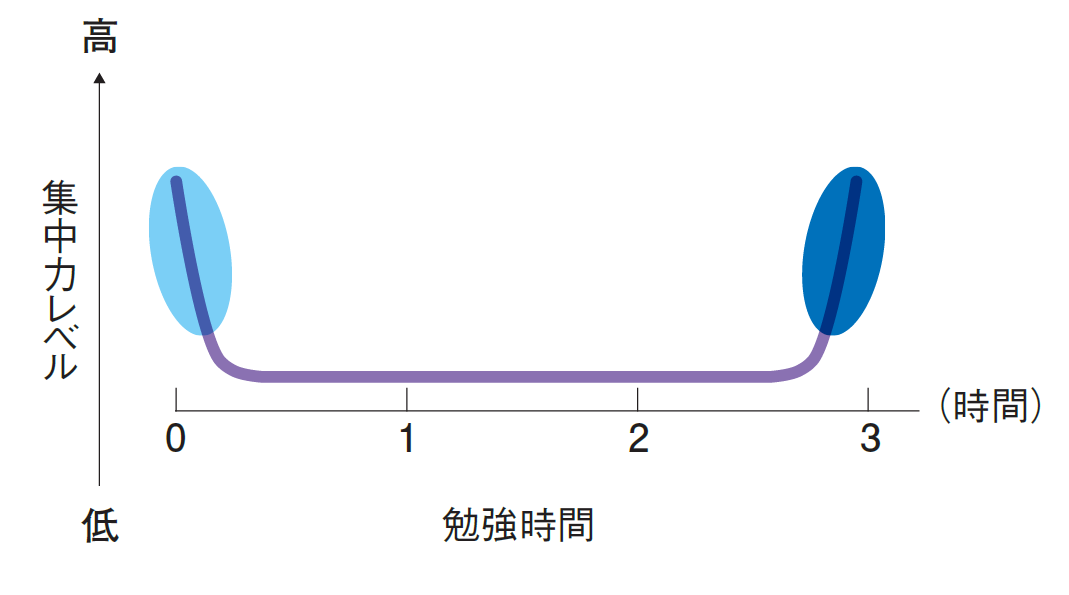

集中力が高まる時間軸を活用して記憶に残しましょう。集中力が持続する時間には限界があります。

勉強でも最初の方は集中力もあって良く覚えているのではないでしょうか。

読書などの本でも最初と最後は記憶に残りやすいと思います。

これは普通の事ですから決して真ん中が抜けてしまったと恥じる事でもありません。

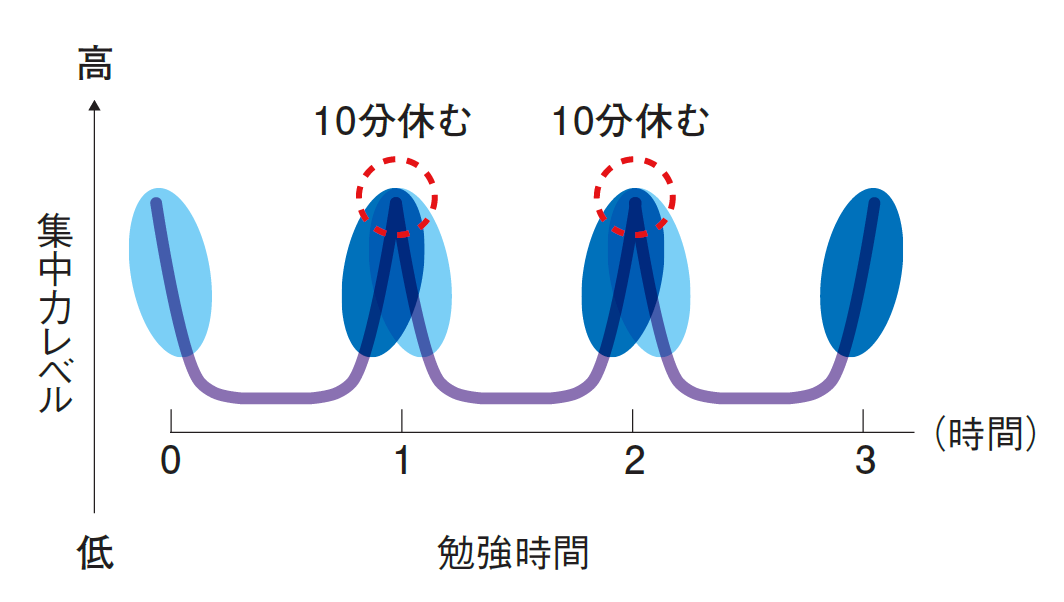

この一番最初と最後は集中力も高まり記憶に残りやすいという原理をしってしまうと勉強で時間置きに休憩を挟む方法は効果的です。

これを売り場に応用しているのがドン・キホーテさんです。

レジとかに忘れやすいものが置いてあったりしませんか?

入口や出口には何が置いてあったのか記憶にもの残り易いのですが販売では丁度中央に置いて有る様なものが出口付近にも置いてあります。特に、ドン・キホーテさんは凄いですよ。

【豆知識】

集中力の周期は15分おきと言われています。

その後は1度落ち込み、また15分程度集中できるという周期を繰り返します。

大人の場合は集中力を持続できる時間は平均で50分程で子供だと持続時間は15分程です。こうして見るとYouTube動画に15分が多いのも納得できますね。

損失回避性を理解して表現方法を学ぼう!

損失回避性とは得をするよりは損を避けると言う習慣です。

例えば、「これを行うと○○の得をしますよ。」と言う表現よりも「行っていないなんて、○○を損しています。」と言う方が購買意欲が増すと言う事です。

「一年間で10万円くらい得します」という表現の場合、まわりと比較して別に得しなくてもいいかなと後回しにしてしまいますが、「一年間で10万円くらい損します」という表現だと、「みんな知っていることだったんだ。自分だけ知らないなんて恥ずかしい。しかも損しているなんて・・」という意識が芽生えて早くやらなくてはという気持ちになってしまいます。

誰でも、得をすると聞くと得はしなくても現状で良いと思う方は多く見えられますが、損をしてますよ。と言われると、ではやって下さい。と言いたくなるものです。これが、損失回避性ですね。これを活用した運用を行う事が出来る様になると幅は広がって来ます。

まとめ

売り場を例に挙げながら訴求効果について説明致しましたが、この技術はSNSの発信でも活用は出来ます。最初と最後しか読まないと言う方も多いと思います。効果的な訴求を行いましょう。